주인공 미랜더 브룩스는 그녀의 괴짜 삼촌 빌 리가 운영하는 푸로스퍼로 서점에서, 그가 건네는 책을 읽고, 그가 데려가는 모험에 참여하고, 그가 내는 수수께끼를 해결하며 어린 시절을 보냈다. 그렇게 영원히 함께 할 것만 같았던 빌리는 그녀의 열두 번째 생일에 어머니와의 알 수 없는 불화를 겪은 후 돌연 사라져버린다. 그러나 "빌리가 단서의 모습으로 내게 돌아오리라는 걸, 나는 늘 알고 있었다"는 주인공의 말마따나, 그는 미랜더의 삶에 정확히 단서의 모습으로 돌아온다.

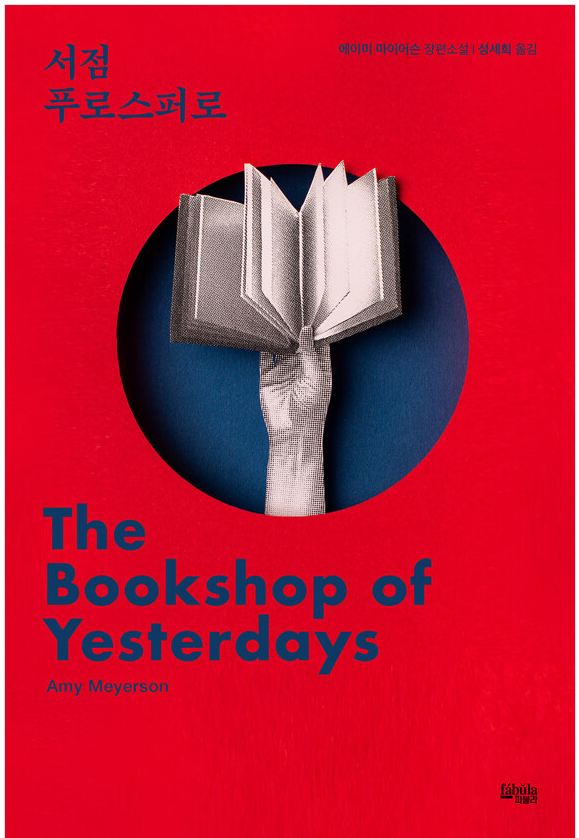

서점 푸로스퍼로 도서의 책소개

미랜더는 어느 날, 자신의 앞으로 온 우편물 하나를 받아 든다. 발신인을 알 수 없는 우편물 속에는 환한 웃음을 짓고 있는 금발의 여자가 인쇄된 카드 한 장과 셰익스피어의 대표적인 작품, 『템페스트』 한 권이 들어 있다. 누가 보낸 건지 생각해보려던 찰나, 그녀는 곧바로 어머니로부터 삼촌의 부고 소식도 듣게 된다. 그때 그녀는 직감적으로 『템페스트』가 삼촌이 남긴 수수께끼임을 알아차린다. 동시에 그 수수께끼를 통해 어릴 적 사라진 삼촌의 비밀, 그를 언급하기를 극도로 꺼리는 부모님의 비밀을 알아낼 수 있을 것만 같다는 예감을 갖게 된다. 그녀는 죽은 삼촌이 남긴 마지막 수수께끼를 풀기 위해, 자신이 십육 년 동안 알고 싶었지만 도저히 알 수 없었던 진실을 알아내기 위해 곧바로 자신의 새로운 터전, 필라델피아에서의 삶을 등지고 로스앤젤레스로 향한다. 그렇게 삼촌의 장례식을 찾은 그녀는 그곳에서 뜻밖의 인물, 삼촌의 변호사를 통해 그가 그녀에게 어릴 적 추억이 담긴 푸로스퍼로 서점과 그 위층의 자신이 살던 아파트를 유산으로 남겼다는 소식을 듣게 된다. 그러나 서점은 허울만 멀쩡할 뿐 제대로 된 재무 관리가 되어 있지 않다. 게다가 그곳 직원들 역시 갑자기 조카라며 나타난 그녀를 외지인 보듯 경계한다. 독자는 새로운 상황에 뚝 떨어진 그녀의 고난과 가족 와해의 비밀을 파헤치는 미지의 여정을 따라가며 서정적 문체에 깃든 은근한 서스펜스를 느낄 수 있다. 이처럼 ‘실종’ ‘죽음’이라는 키워드를 중심으로 가족 이야기를 전개하는 이 책은 비슷한 주제를 가진 여타 서정적인 도서와의 거리를 두는 데 성공한다.

저자 에이미 마이어슨 소개

서던캘리포니아대학에서 창조적 글쓰기로 대학원 과정을 수료했고, 같은 곳에서 글쓰기를 가르치고 있다. 다수의 문학잡지에 글을 기고하며, 현재는 로스앤젤레스에 살고 있다. 지은 소설로 『불완전한 사람들The Imperfects』 『연애 필사The Love Scribe』 등이 있다.

발췌문

빌리가 단서의 모습으로 내게 돌아오리라는 걸, 나는 늘 알고 있었다. 그게 16년이나 걸릴 줄 몰랐을 뿐이다. 그때 나는 스물일곱 살이었고, 필라델피아에 살았으며, 과하게 열성적이라 할 만큼 헌신적인 8학년 역사 교사였다. 같은 학교의 또 다른 8학년 역사 교사인 남자친구 집으로 얼마 전 이사를 와서, 생애 처음으로 비밀스러운 동거 생활을 하던 중이기도 했다. 학기가 막 끝난 시점이었다. 노예 해방 선언과 지하 철도 조직에 관한 학기 말 시험지를 모두 채점해서 학생들에게 돌려주고 최종 성적도 배포했으니, 이의를 제기하는 학부모가 나타나지만 않는다면 우리는 공식적으로 여름 방학에 돌입할 수 있었다. 열쇠들은 차가웠고 끝부분에 부드러운 사용흔이 남아 있었다. 지도나 빌리의 수수께끼를 기대했는데, 푸로스퍼로 서점의 열쇠라고? 나는 중학교 역사 교사였다. 서점처럼 특화되고 영향력 있는 사업은 둘째 치고, 경영에 대해 아는 것이 아무것도 없는 사람이었다. 하지만 그런 실제적인 문제까지 신경 쓸 겨를이 없었다. 푸로스퍼로 서점. 나는 그 달콤하고도 케케묵은 냄새, 1년 내내 봄철 같던 그 분위기를 여전히 기억하고 있었다. 긴 세월이 지났지만 여전히 나는 그 냄새, 그 분위기로 돌아가고 싶었다. 우리가 그간 프랑켄슈타인을 괴물로 인식해왔고, 실제로 소설 속 빅토르 프랑켄슈타인 역시 괴물의 모습을 하고 있기에 그렇게 생각하는 게 당연할 수 있었다. 하지만 프랑켄슈타인도 누군가의 아들이었다. 누군가의 형제였고, 어머니의 죽음을 슬퍼하며 무너져내린 사람이었다. 이 젊은 과학자가 자신을 생명순환에 관한 실험에 매진하도록 만든 현대 화학의 기적에 대한 강의를 듣기 전까지는, 아니 그 실험 탓에 파멸되기 전까지는 말이다. 나는 엄마에게 전화할까 고민했다. 엄마는 내가 잘못했다는 걸 알면서도 그걸 잘못이라고 말하지 않는, 그런 근심의 방식으로 내 말을 가만히 들어줄 텐데. 그런 엄마가 절실히 필요한 순간이었다. 누가 내 곁에 있어주더라도, 그 사람은 엄마가 아니었다. 그래서 나는 죽은 삼촌의 아파트로 가는 계단을 끊임없이 오르며 냉기를 피하는 것만으로 만족해야 했다. 버트에게 물어보고 싶은 것이 아직 많이 남아 있었다. 빌리가 그에게 무얼 기대했는지는 몰라도 그에겐 그럴 능력이 없었다. 그러나 버트가 내뱉은 말도 안 되는 말 가운데 어쩐지 뇌리를 떠나지 않는 단어가 있었다. ‘살인자! 살인자!’ 빌리는 살인자가 아니었다. 말도 안 되는 소리였

다. 에벌린이 서점 일을 시작했던 1970년대 후반에는 서점에서 『템페스트』를 판매하지 않았다. 셰익스피어의 다른 작품도 취급하지 않았다. 『제인 에어』조차도. 제인 오스틴, 헨리 제임스, 버지니아 울프, 너새니얼 호손의 작품도 없었다. 존 업다이크의 토끼 소설도 없었다. 빈약한 정치 소설 섹션에 『캐치-22』 『1984』 『화씨 451』 『닥터 지바고』 같은 소설들이 갖춰진 정도였다. 『서부 전선 이상 없다』나 『무기여 잘 있거라』도, 『여성성의 신화』나 『벨 자』도 없었다. 에벌린은 이런 불균형을 못마땅해했다. 사랑 없는 전쟁이 무슨 의미가 있나? 삶에 감사하는 이야기가 빠진 교훈문학이 무엇이란 말인가? 개개인의 몸부림 없이 어떻게 변화의 움직임이 일어난단 말인가?

'도서소개' 카테고리의 다른 글

| 마케팅 설계자 도서의 책소개, 저자소개, 발췌문 (0) | 2023.10.30 |

|---|---|

| 내가 홍범도다 도서의 책소개, 저자소개, 발췌문 (0) | 2023.10.28 |

| 필로소피 랩 도서의 책소개, 저자소개, 발췌문 (0) | 2023.10.26 |

| 내추럴 와인은 귀여워 도서의 책소개, 저자소개, 발췌문 (0) | 2023.10.24 |

| 밤, 네온 도서의 책소개, 저자소개, 발췌문 (0) | 2023.10.22 |

| 운명의 꼭두각시 도서의 책소개, 저자소개, 발췌문 (0) | 2023.10.22 |

| 파브르 식물기 도서의 책소개, 저자소개, 발췌문 (0) | 2023.10.21 |

| 문과 남자의 과학 공부 도서의 책소개, 저자소개, 발췌문 (0) | 2023.10.21 |